ロームが目指すサステナビリティ

~ステークホルダーから選ばれる企業を目指して~

ロームグループのサステナビリティ経営

~50年後、100年後も人々の豊かな暮らしと社会の発展を支え続ける会社となるために~

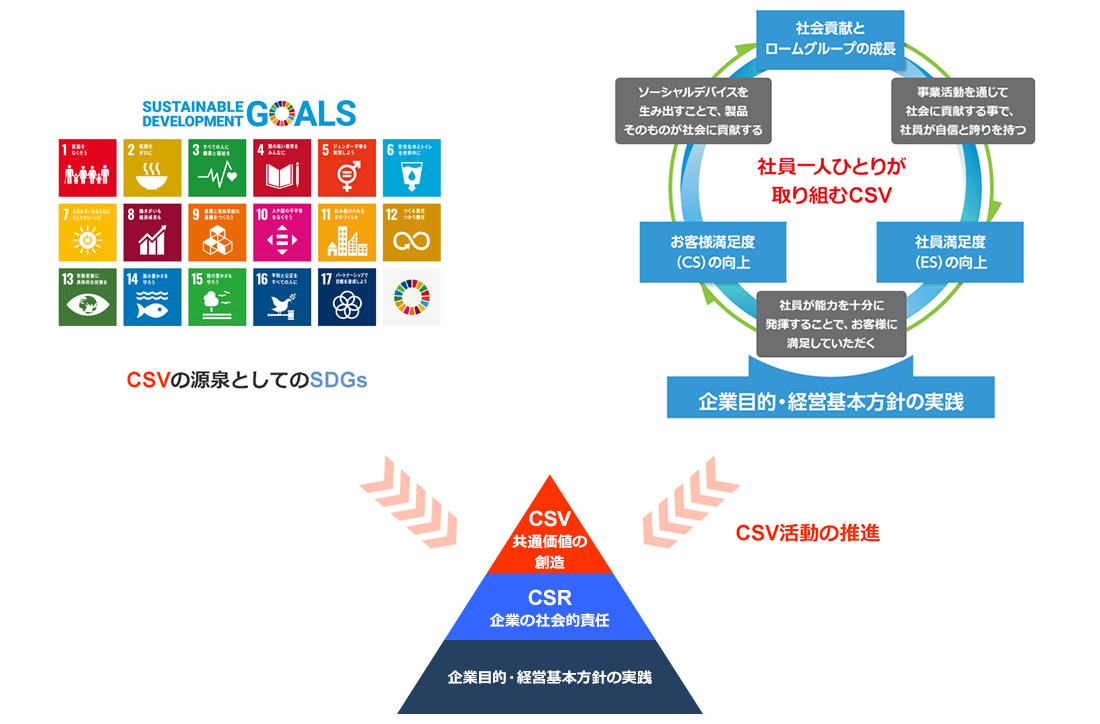

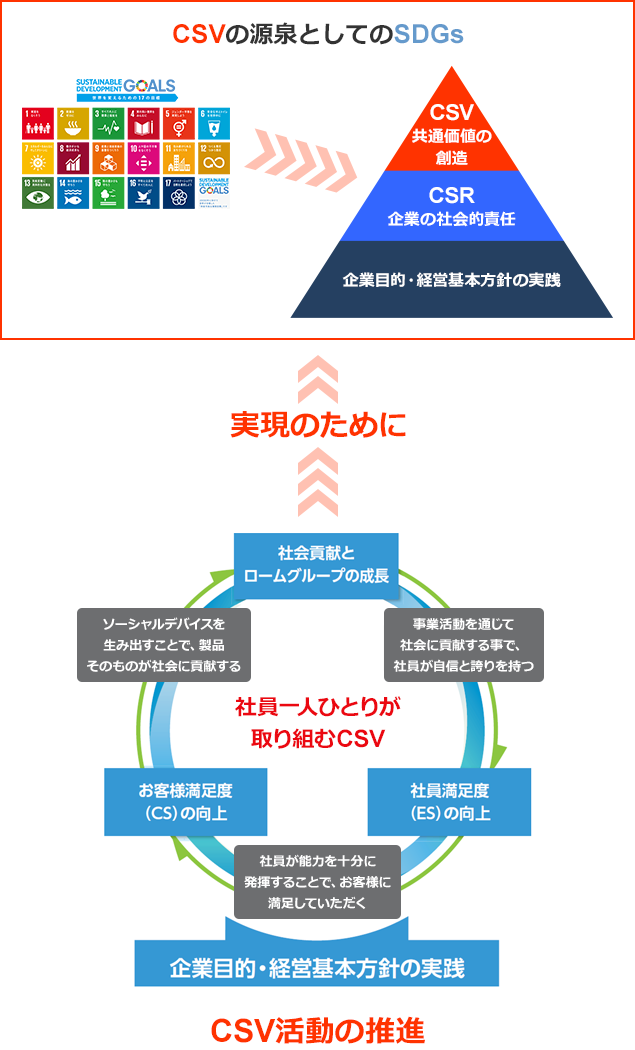

ロームは、品質を第一として、文化の進歩向上に貢献することを企業目的に掲げ、社会課題の解決と企業価値の向上を同時に実現する「CSV(共通価値の創造)」を経営の軸としています。このことは、ロームの目指す姿であるステートメント「Electronics for the Future」及び、経営ビジョンにも謳われています。このように「社会課題を解決する会社」として、50年後、100年後も人々の豊かな暮らしと社会の発展を支え続ける会社となることを社内外に示し推進しています。

-

企業目的

-

われわれは、つねに品質を第一とする。

いかなる困難があろうとも、良い商品を国の内外へ永続かつ大量に供給し、文化の進歩向上に貢献することを目的とする。

-

経営基本方針

-

社内一体となって、品質保証活動の徹底化を図り、適正な利潤を確保する。

世界をリードする商品をつくるために、あらゆる部門の固有技術を高め、もって企業の発展を期する。

健全かつ安定な生活を確保し、豊かな人間性と知性をみがき、もって社会に貢献する。

広く有能なる人財を求め、育成し、企業の恒久的な繁栄の礎とする。

創業から60余年、企業規模や経営環境は大きく変化していますが、CSVは根幹となる考えとして、ロームのDNAとなり、連綿と受け継がれています。

社員一人ひとりが「企業目的」「経営基本方針」を実践し、SDGsがCSVを生み出す源泉と捉え、社会課題の解決につながる革新的な商品開発や高品質なモノづくりといった活動を推進することが、ステークホルダーの皆様の満足度の向上につながり、広く社会に貢献することができると考えます。そして、そのことが、社員の自信と誇りを高め、新たな挑戦を生み出す原動力となり、企業と社会が共に成長できると考えています。

ロームが目指す未来に向け、さらなる高みへ

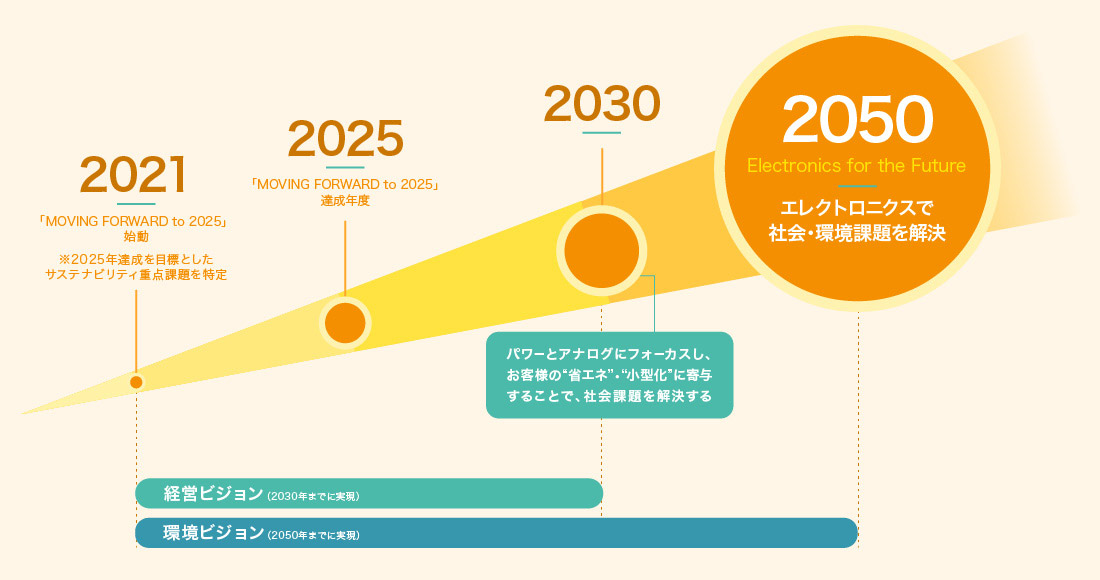

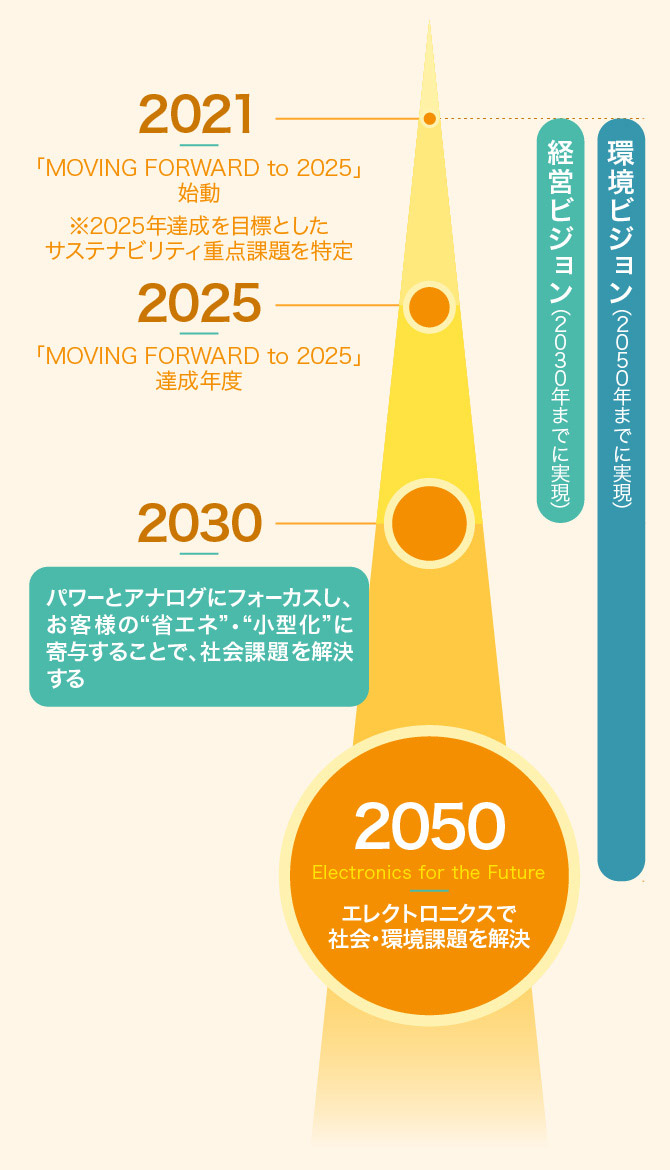

前述の通り、ロームでは1954年の創業時より不変の企業目的「われわれは、つねに品質を第一とする。いかなる困難があろうとも、良い商品を国の内外へ永続かつ大量に供給し、文化の進歩向上に貢献することを目的とする」に基づき、事業活動を行ってきました。何をもって文化の進歩向上に貢献するかという点に言及していないのは、未来永劫、電子部品をつくり続けるとは限らないという創業者の考えがあったためです。

今回、中期経営計画を立案するにあたって、「何をもって」なのか長期的視点に立ってはっきり打ち出す必要があると考え、まずステートメント“Electronics for the Future”を示し、さらには2030年に目指す姿を描きながら、いま私たちが抱いている思いをより具体的に経営ビジョンで表しました。それが「パワーとアナログにフォーカスし、お客様の“省エネ”・“小型化”に寄与することで、社会課題を解決する」というものです。

ステートメント:Electronics for the Future

経営ビジョン:パワーとアナログにフォーカスし、お客様の“省エネ”・“小型化”に寄与することで、社会課題を解決する

ロームが目指す会社の姿

・社会課題を解決する会社になる

「品質を第一とする。文化の進歩向上に貢献する」と掲げられた「企業目的」を礎に、開発・製造・販売が一体となり、市場およびお客様のニーズを先取りしながら、パワーとアナログの擦り合わせ技術を更に進化させ、お客様の商品の“省エネ”・“小型化”に寄与することで、社会課題を解決する会社になります。その実現に向け、いかなる困難があろうとも、創業時から培ったチャレンジ精神で、失敗を恐れず、世界一の技術や新しい仕事に果敢に挑戦し続けます。

・社員が、豊かな人間性と知性をみがき、活き活きと働ける会社になる

社会課題を解決する会社となるためには、多様な働き方へ積極的に対応し、広く有能な人財を求め、育成し、企業の発展への礎とします。社員一人ひとりが豊かな人間性と知性をみがき、やりがいを持ちながら、活き活きと働ける企業風土を目指します。

この「企業目的」に掲げている「品質」には、製品・サービスのQCD(品質・コスト・納期)に限らず、企業運営全体の質、すなわち「経営品質」も含まれています。ロームでは、この「品質」を第一としてサステナビリティ経営を推進することで、ステークホルダーの皆様から選ばれ、持続的に成長できる会社を目指しています。その実現に向けて、ステークホルダー毎に果たすべき責任を明瞭化した「ロームグループ サステナビリティ方針」と、社員が守るべき法令上、倫理上の具体的なルールとして「ロームグループ行動指針」を定め、グループ全体で遵守しています。

ロームでは、2022年度より経営と執行の役割を明確に分離し、サステナビリティ経営推進体制の強化を図っております。経営側に設置した「サステナビリティ経営委員会」は、取締役会と連携し、グループレベルでの経営課題を抽出、協議の上、サステナビリティにまつわる上位の方針を議論し、執行側をモニタリングしています。一方、執行側には「EHSS統括委員会」を置き、傘下に8つのマネジメントシステム(委員会)を設け、リスク要因を網羅しつつ、サステナビリティ課題改善のPDCAサイクルを回しております。

環境や人権に関する対応のみならず人的資本の開示強化などを含む、サステナビリティ課題に対する社会からの要請は、これまで以上に高まっています。このような社会の要請を真摯に受け止め、より深い議論・検討を進めるべく、2024年7月よりサステナブルファイナンスのエキスパートである独立社外取締役を新たにお迎えし、さらなる体制の強化を図っております。そうして議論された重要課題を執行側(EHSS統括委員会と各マネジメントシステム)に落とし込み、掲げた長期目標と共に達成に向けて取り組みを進めてまいります。

中期経営計画において非財務の目標達成も推進

2021年度から遂行している中期経営計画では、社会とロームグループの持続成長に必要なサステナビリティ重点課題を再特定し、具体的な達成目標を設けています。

環境では、2050年の温室効果ガス実質ゼロに向け、2030年の温室効果ガス排出量2018年度比50.5%削減の目標(スコープ1、2)を設定しSBTiの認証を取得、再生可能エネルギーの段階的な導入を進めております。合わせて、2022年よりTCFDに基づく情報開示も行っております。また、世界喫緊の社会課題である気候変動については、カーボンニュートラル達成を目指すにあたって、自社のみだけでなく、サプライチェーン全体(スコープ1、2、3)で温室効果ガス削減を行うことが必至です。昨今は、サステナビリティに関心が高いお客様からの、サプライチェーンレベルでの取り組み要請も年々高まりを見せています。このような状況の中では、お客様、サプライヤーの皆様と同じ視点に立って社会の持続的発展を目指すことが重要です。あらゆるステークホルダーの皆様と密に連携しながら真摯に課題に向き合い、その解決に向けて取り組むことで、顧客満足度の向上と社会課題の解決、ひいては社会とロームの持続成長を実現してまいります。

人財については、優秀な人財を獲得し、社内でしっかり育成していくことが大切であり、その結果として企業価値向上につなげていくことが人財戦略であると考えています。

その人財戦略の策定にあたって、2つの点が重要と考えています。

まずは対話です。いくら経営層が、事業をこう伸ばしたいと発信しても、社員のエンゲージメントが高くなければ伝わりません。各社員がエンゲージメントを高め自分自身の能力を発揮できるよう、対話をしていくことが人的資本経営の基本と位置付けています。

もう一つは、DE&Iの推進です。グローバルに優秀な人財を獲得し、活躍してもらうためには、多様な人財が活躍できるフィールドづくりが必要不可欠です。多様な人財が活躍できる制度の充実化と、社員一人ひとりへのパーパスの落とし込みを強化することで、多様な人財が大きな一つの方向に向かってつながっている強い組織にしていかなければならないと考えます。

そのような中、達成指標として、業界平均以上の従業員エンゲージメントスコアを定めており、ローム本社で2021年度と2023年度の2回、ワールドワイドグループ会社で2022年度にエンゲージメントサーベイを実施し、課題の改善に努めております。

ガバナンスにおいては、独立社外取締役比率を引き上げ、22年度より社外取締役が半数を占める体制となっております、2024年度にはサステナビリティファイナンスの専門家として事業創出等を支援してきた豊富な経験をお持ちの社外取締役1名をあらたにお迎えしており、財務・非財務が両輪一体となった経営を実現するための助言及び、多様な社員が挑戦できる土壌づくりのサポートを期待しております。

今後もロームグループでは、サステナビリティ経営につながる取り組みにも積極的に投資、推進することで、無形資産の増強を図り、強固な成長基盤の構築につなげていきます。その結果として、経営の軸である社会価値の創造と企業の成長を果たすCSVを継続して生み出してまいります。そして、今年度構築した新しいサステナビリティ経営体制のもと、グループ全体で非財務目標を達成、ひいてはサステナビリティ重点課題を解決し、ステークホルダーの皆様から選ばれ続ける企業を目指してまいります。

アンケート