Stories of Manufacturing #01

データをどれだけ活かせるか?

そこが腕の見せどころ品質本部分析センター

ニーズと責任が高まる「分析・解析」

半導体製造における<品質保証>は、言うまでもなくメーカーとしての根幹を支える大きな要素であり、その取り組み方ひとつで、企業に対する信頼度を大きく左右させると言っても過言ではありません。

<分析・解析>セクションの大きな役割は、開発・量産過程における<構造の出来栄え>や<不良解析>などを、高度な分析装置を使ってタイムリーに視覚化・数値化することであり、半導体の高集積化が進む昨今の<品質管理>に欠かせない重要なポジションを担っています。

「見せる分析センター」という斬新なアイデアから設計されたセンター施設。

木目を活かした空間デザインが訪れる人を新鮮な驚きで迎えてくれる。

ロームの分析センター

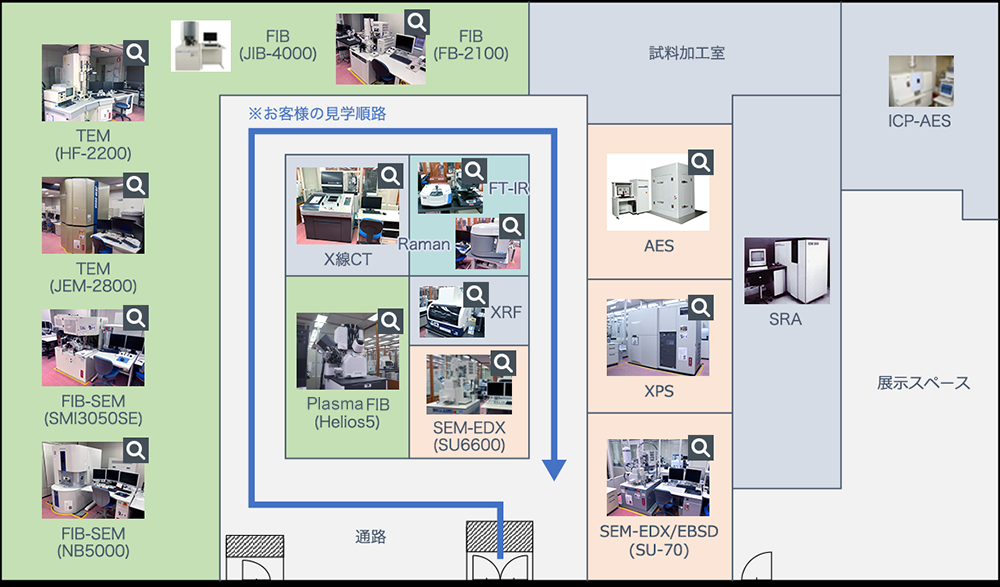

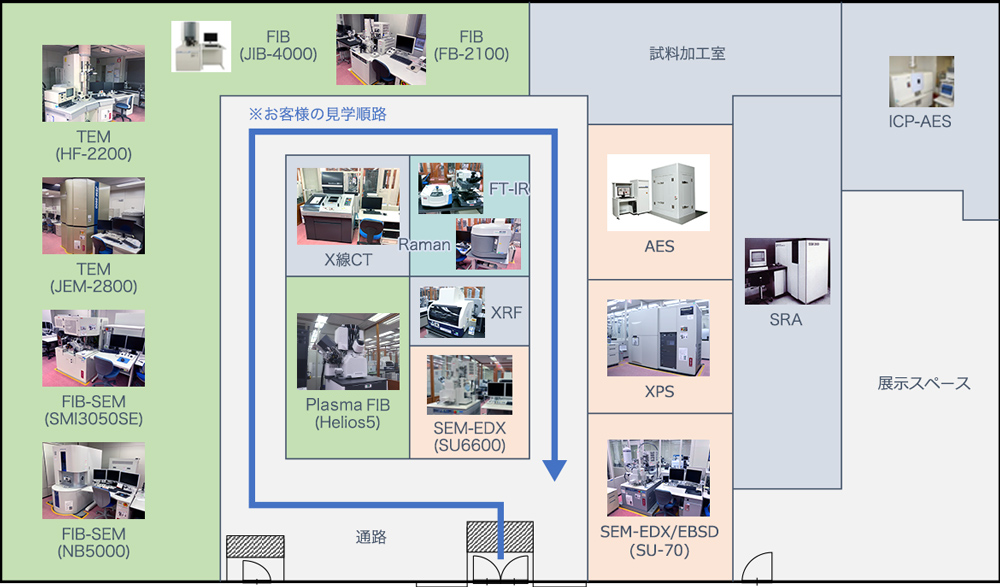

ロームの分析センターは品質本部に帰属する組織として、京都市にある本社の開発棟内に施設を構えています。取引先・関係者にも、その様子を観て頂けるように、ガラス張りの回廊内に数多くの分析装置が配置されており、高い専門性と人への親和性が融合した独特の雰囲気を醸し出しています。

Clickで各装置の詳細へ

透過電子顕微鏡

(TEM)断面解析

透過電子顕微鏡

(TEM)断面解析

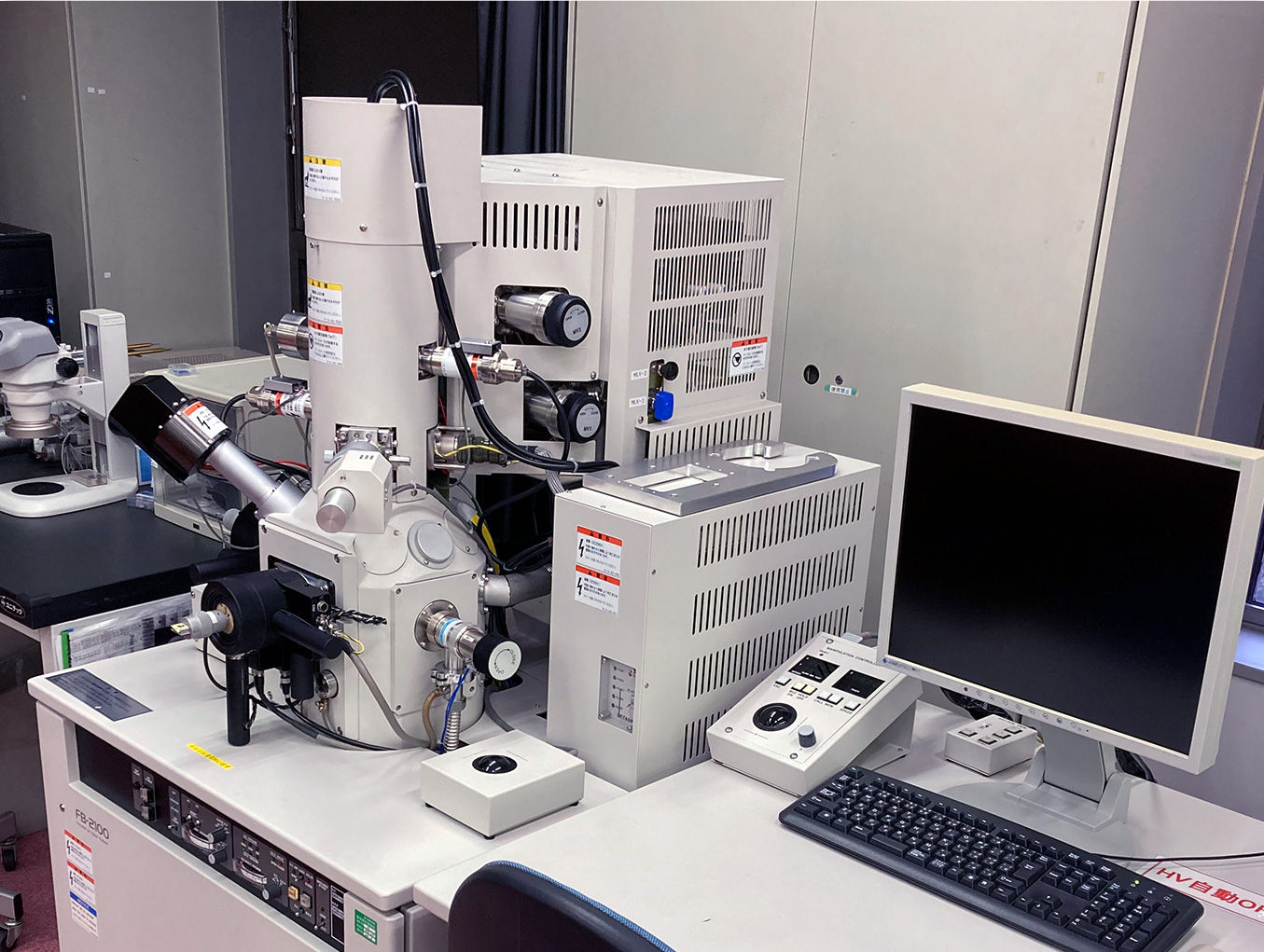

集束イオンビーム顕微鏡

(TEMサンプル加工) 断面解析

集束イオンビーム顕微鏡

(FIB-SEM)断面解析

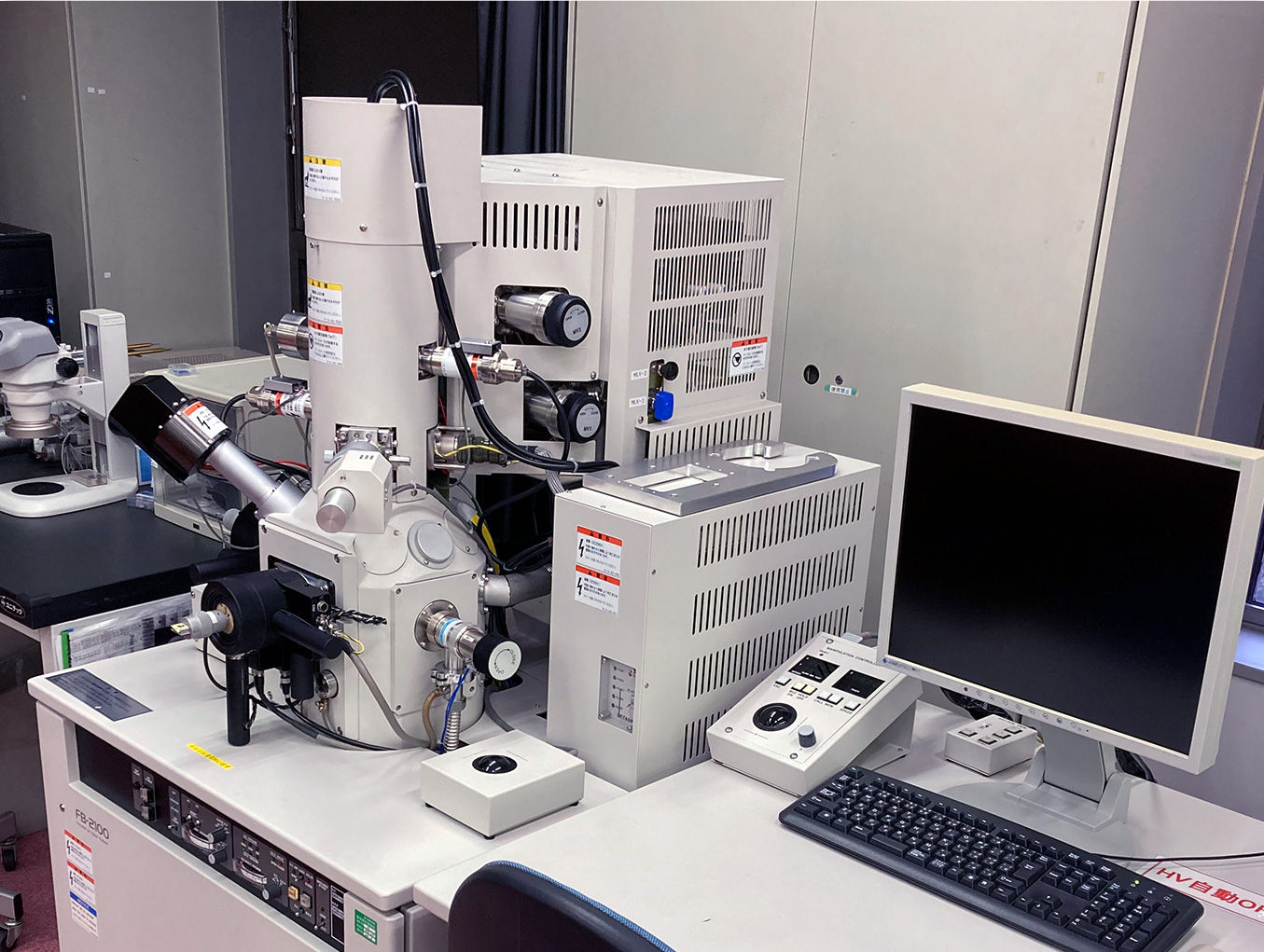

集束イオンビーム顕微鏡

(TEMサンプル加工)断面解析

高分解能3次元X線CTシステムその他解析

顕微フーリエ変換赤外分光分析装置

(顕微FT-IR)有機物解析

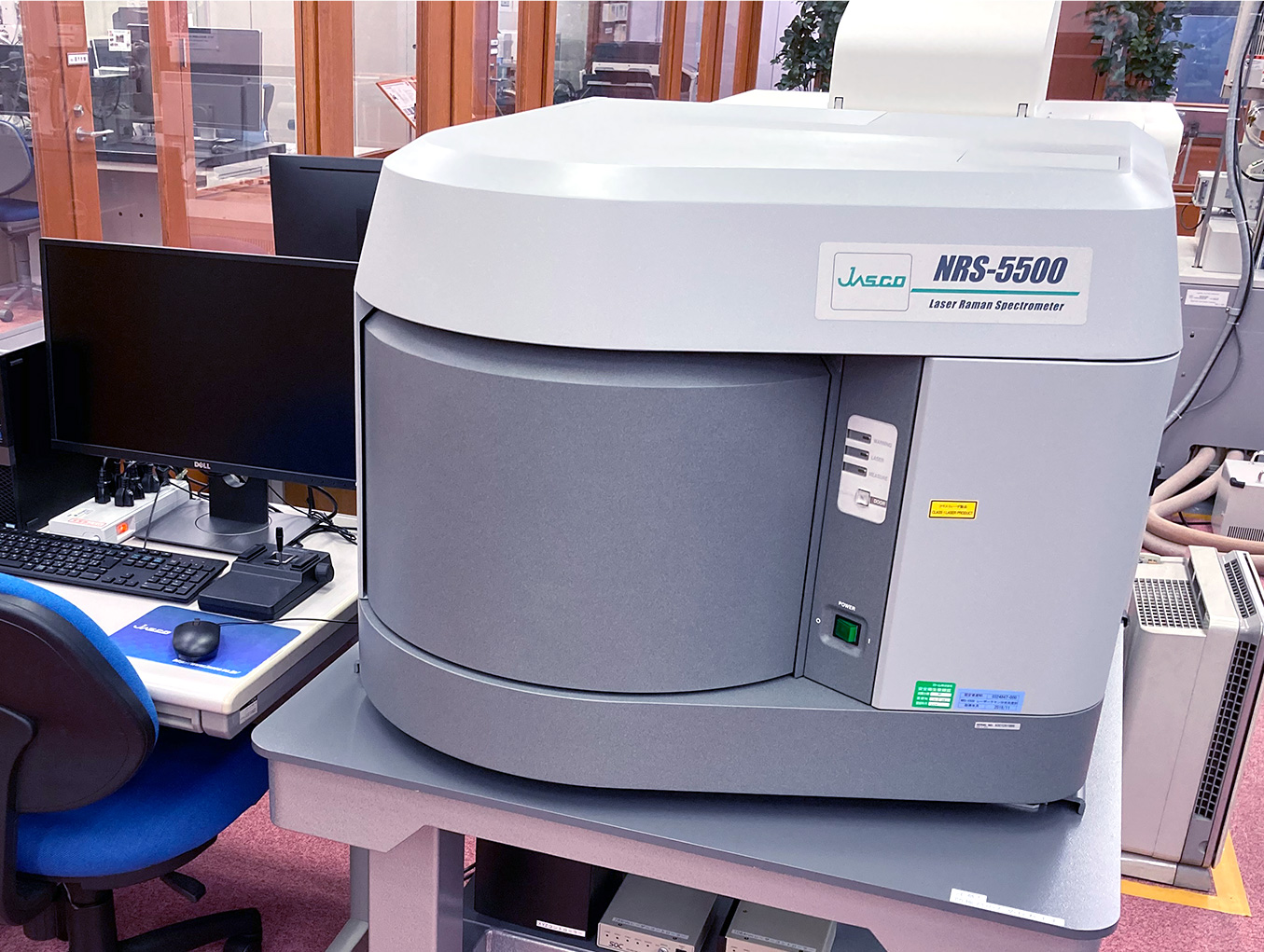

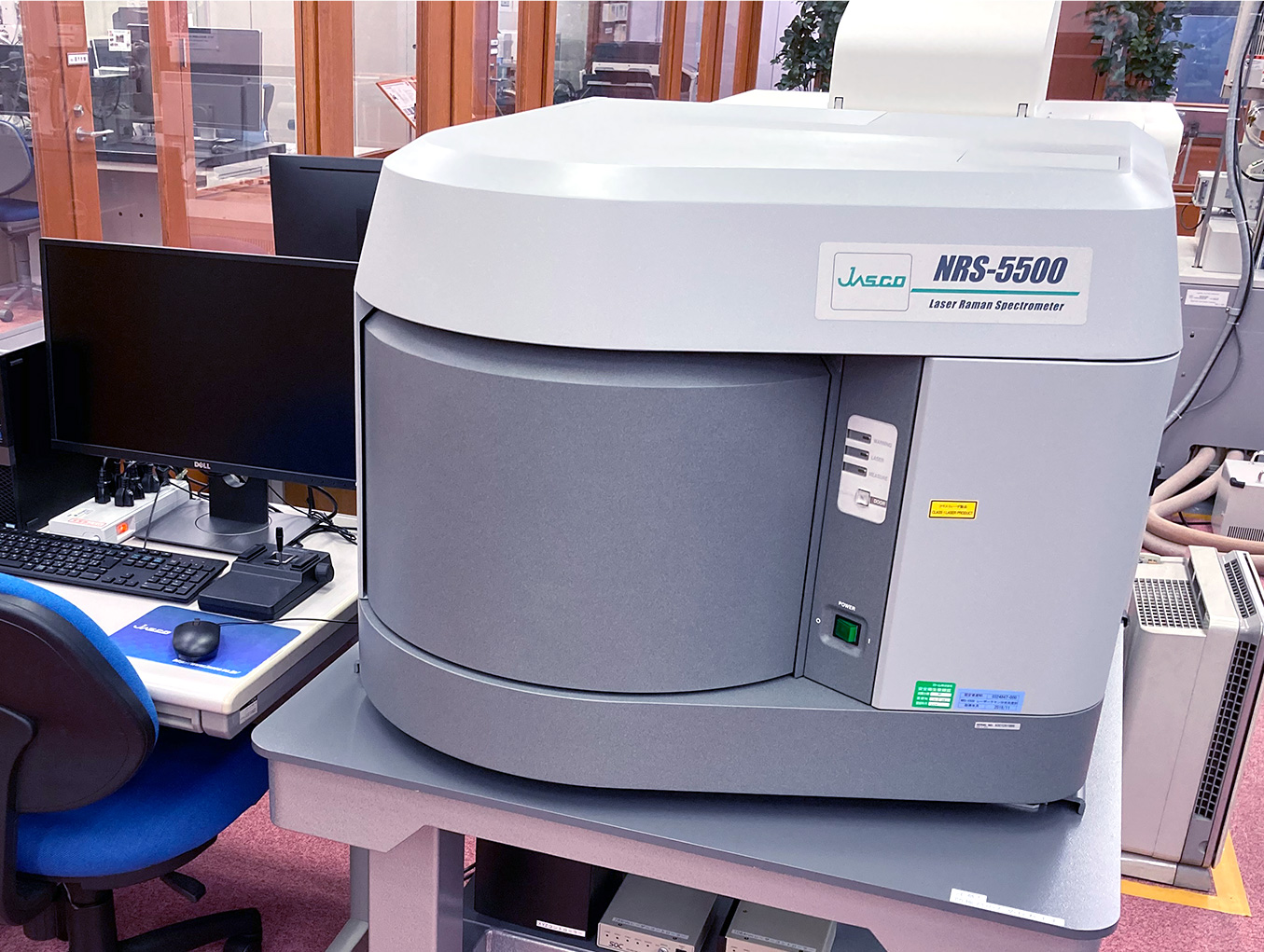

レーザーラマン分光分析装置有機物解析

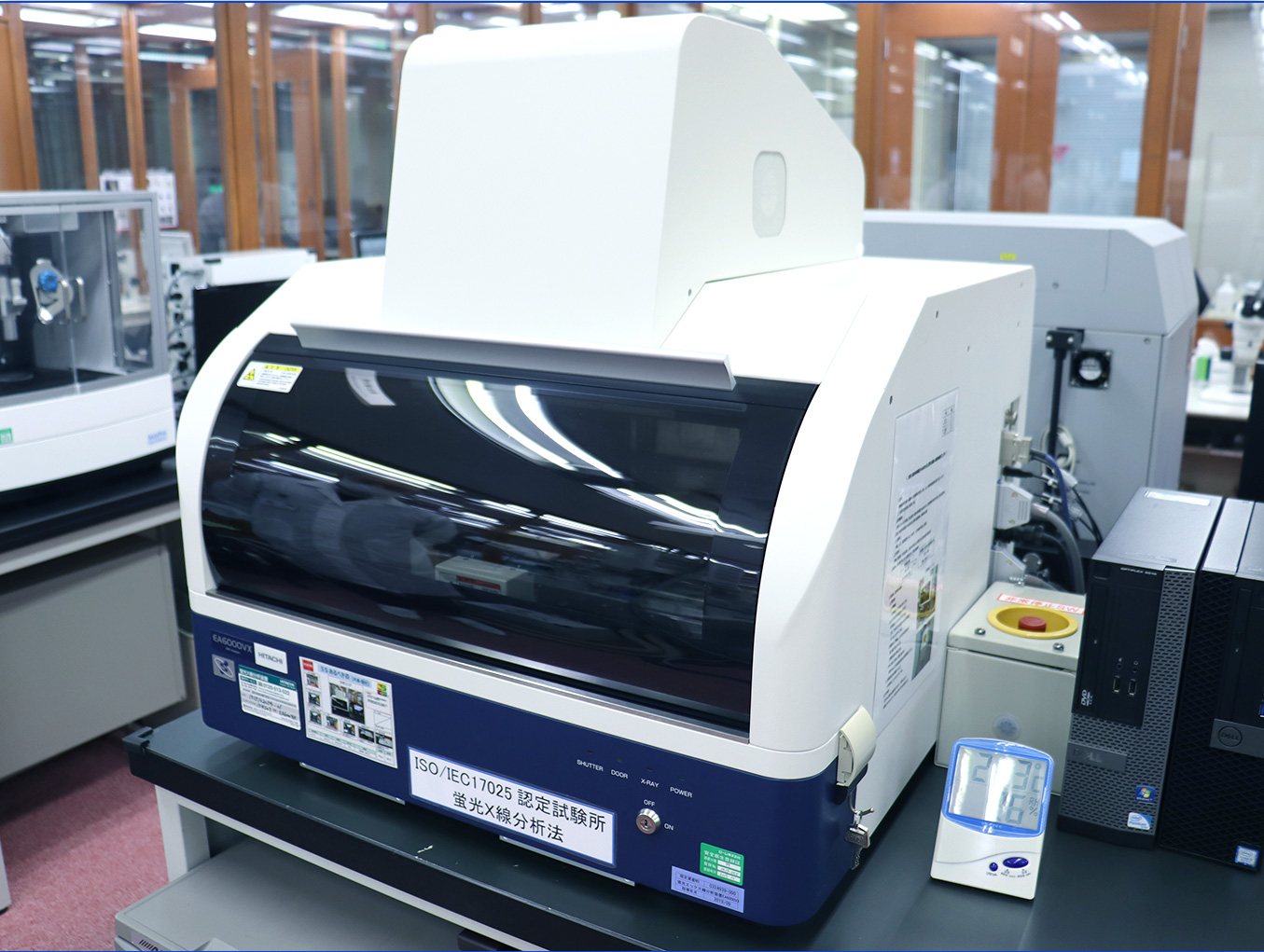

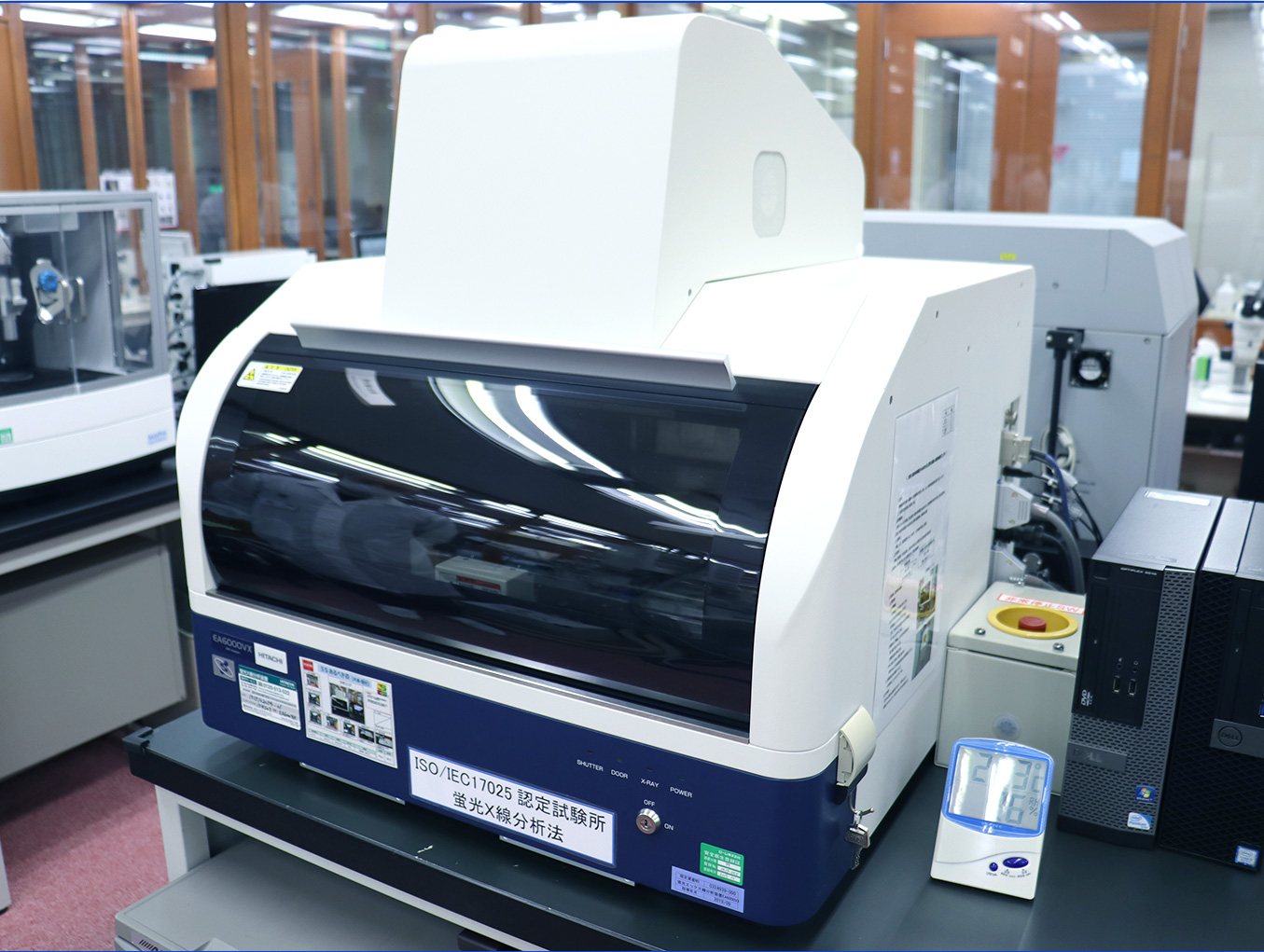

蛍光X線分析装置

(XRF)その他解析

Xeプラズマ集束イオンビーム顕微鏡

(Plasma FIB)断面解析

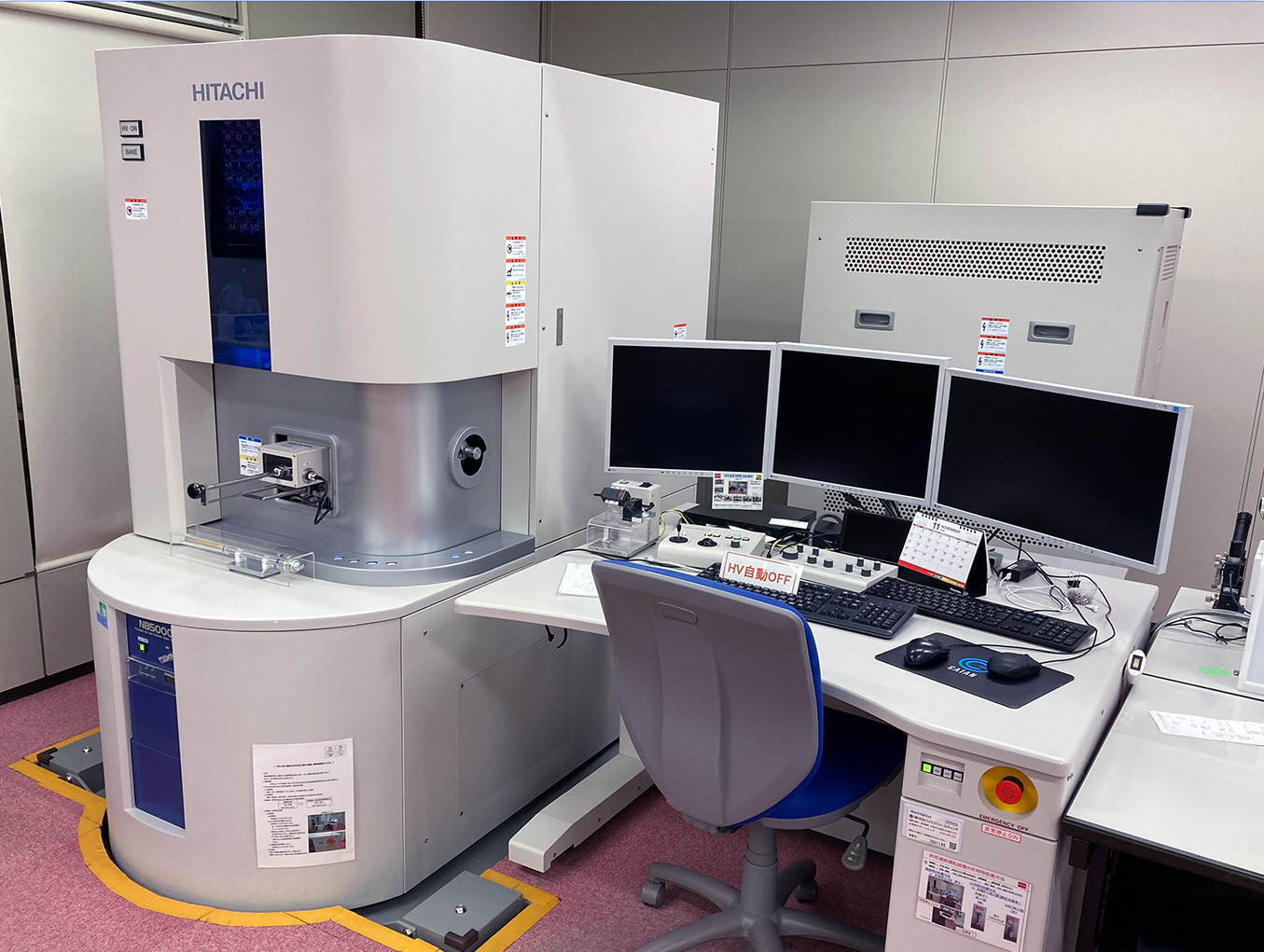

走査電子顕微鏡-エネルギー分散型X線分析

(SEM-EDX)表面解析

オージェ電子分光分析装置

(AES)表面解析

X線光電子分光分析装置

(XPS)表面解析

走査電子顕微鏡-エネルギー分散型X線分析

(SEM-EDX)表面解析

断面解析

透過電子顕微鏡

(TEM)

断面解析

透過電子顕微鏡

(TEM)

断面解析

集束イオンビーム顕微鏡

(TEMサンプル加工)

断面解析

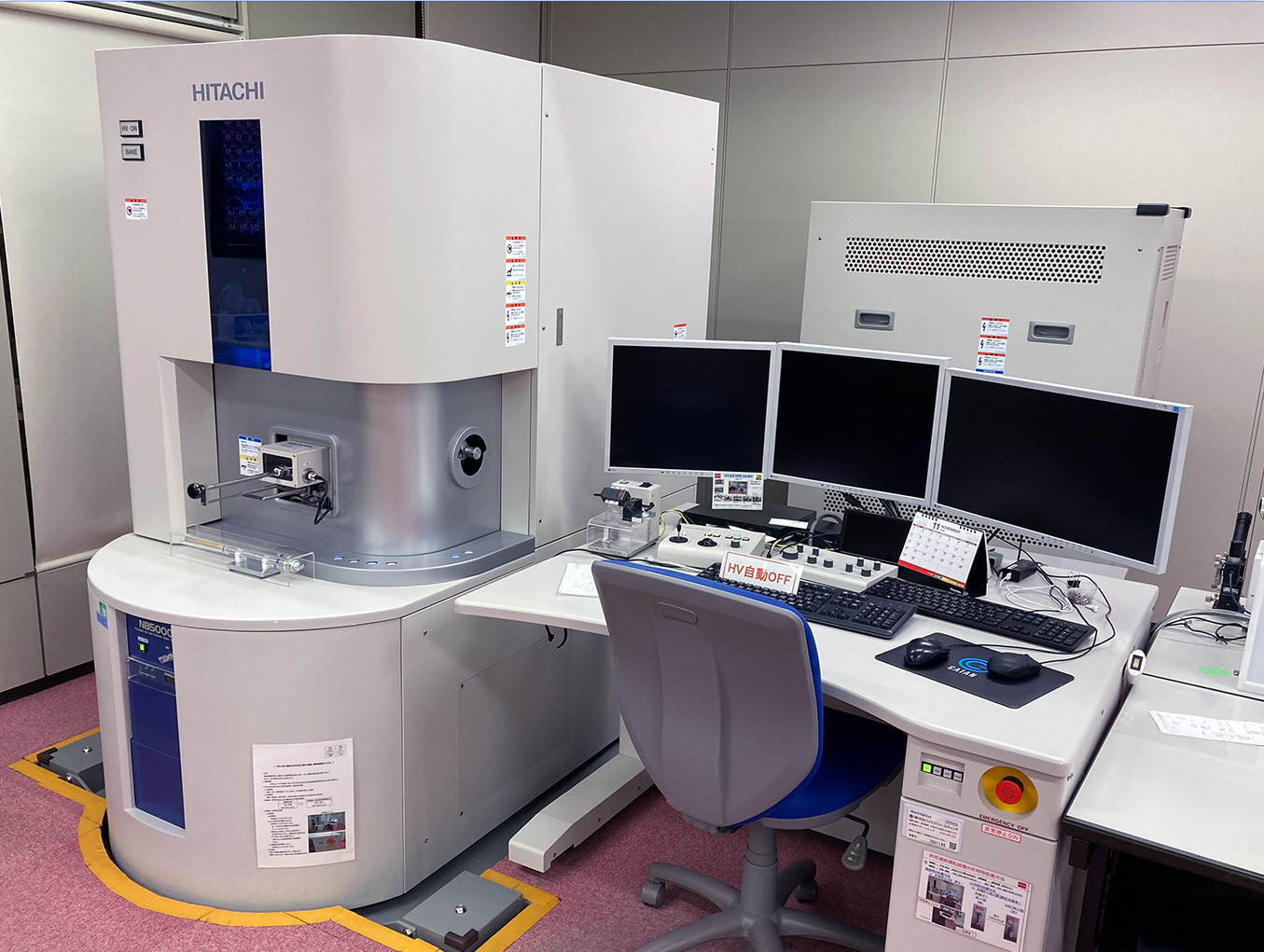

集束イオンビーム顕微鏡

(FIB-SEM)

断面解析

集束イオンビーム顕微鏡

(TEMサンプル加工)

断面解析

Xeプラズマ集束イオンビーム顕微鏡

(Plasma FIB)

有機物解析

顕微フーリエ変換赤外分光分析装置

(顕微FT-IR)

有機物解析

レーザーラマン分光分析装置

表面解析

走査電子顕微鏡-エネルギー分散型X線分析

(SEM-EDX)

表面解析

オージェ電子分光分析装置

(AES)

表面解析

X線光電子分光分析装置

(XPS)

表面解析

走査電子顕微鏡-エネルギー分散型X線分析

(SEM-EDX)

その他解析

高分解能3次元X線CTシステム

その他解析

蛍光X線分析装置

(XRF)

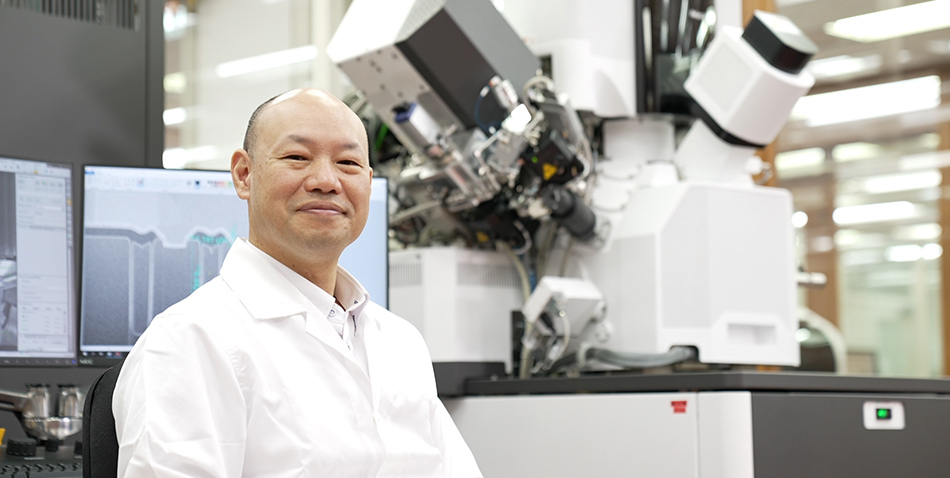

現在このセンターに所属する分析技術者は18名。化学・物理学・電子工学などそれぞれの専門知識を有するプロフェッショナルが在籍しています。29年間にわたってこの分析センターに所属する吉川センター長は、センターの役割をこう語ります。

プラズマFIB

集束イオンビームによって、断面から積層された製品構造を観察することができる。ロームの分析センターでは現在5台のFIBを保有しており、最新タイプであるこの機種は、数百ミクロンの断面解析が可能である。

分析データから

何を読み取るのか?が<分析>

吉川

「これだけの高度な分析装置を使いこなすのは、かなり難易度が高いことは事実です。ただ、私たちが拘るのは装置を使いこなす技術ではなく、その分析データの先にある

▷出てきた数値や結果をどれだけ活かせるか?

▷次のアクションに役に立つ「生きたデータ」を提供できるか? という点にあります。

そこが私たちの腕の見せどころです。簡単に言い換えるならば<読解力><応用力>ということになりますが、これを併せ持っているのが本当の<分析のスペシャリスト集団>だと考えて活動をしています。」

<技術者の矜持>といったものを感じさせる言葉に続いて聞かせてくれたのは、分析・解析におけるもうひとつの重要なポイントである<診立て>について。「何を見るべきか」「ここに問題が潜んでいないか」といった<診立て>の精度が低ければ、なかなか思うような結果は導き出すことができないと言います。

吉川

「ある程度の予測を立てないと、この作業は千本ノックのような状態に陥りがちです。的確な診立てができるようになるまでには、どうしてもある程度の現場経験が必要になります。ただ、私たちの場合は、垂直統合生産の中で動いていますので、いろんな角度から、体系立てた知見を拡げることができます。そこから学べることは多いと思います。」

「知識や経験も必要なのですが、工夫や発見を積み重ねながら技術<テクニック>を磨いていくことも、とても大事な要素だと思って仕事に取り組んでいます。」

顕微フーリエ変換赤外分光分析装置(FT-IR)

赤外線を対象物に照射することで、製品に混入した有機物の特定分析や、新規部材の評価分析などを行う。

「自分の担当する分析装置の原理や特性はもちろんのこと、ロームのさまざまな製品自体の知識や材料やプロセスの知識も欠かすことができません。」

透過電子顕微鏡(TEM)

上述のFIB機よりも詳細な分析が可能で、微細デバイスの断面構造分析やデバイスの結晶性評価に用いられる。

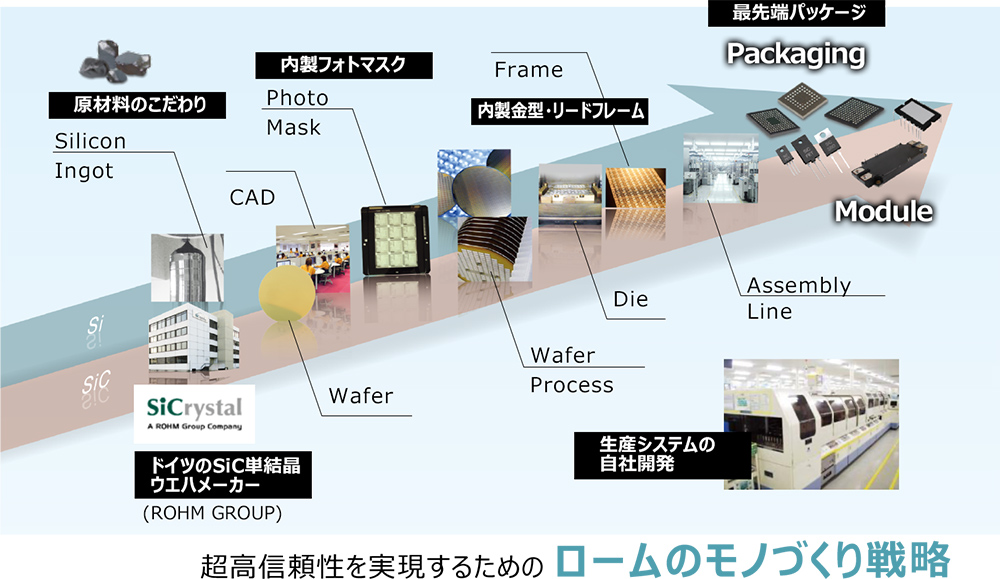

垂直統合型生産体制を支える摺り合わせ

ロームは創業以来、インゴット~パッケージまでを自社で行う垂直統合型生産体制を採用しています。それ故に、分析分野における守備範囲は、川上から川下まで多岐に渡る製造プロセス全体に及びます。

吉川

「開発セクションとの距離/関係性が近い、というのは私たちのセンターの大きな特長のひとつです。依頼者といつでも・対等な摺り合わせができることで、常に情報や課題点を共有し、また関連部署を巻き込んでディスカッションを行うようなケースも度々あります。それが可能なのも垂直統合型生産のメリットですし、何よりも品質管理という点では、理想的な環境だと言えるのではないでしょうか。」

連日多くの依頼者・開発担当者が来訪し顔を突き合わせての打ち合わせが行われる。レスポンスの良さと深度の高い摺り合わせ力が社内分析センターの大きなメリットとなる。

「1枚1枚の静止画像を補正しながら積み重ねて作成します。

観察するための工夫や努力に加えて、依頼者の方に対して説得力のある結果を返すことも大事だと思っています。」

3D動画を用いた構造解析

100nmピッチ単位で切り取った断面画像を3Dで再構築。構造体の中に入り込んだ異物や、クラック発生の様子を立体的に可視化させる。

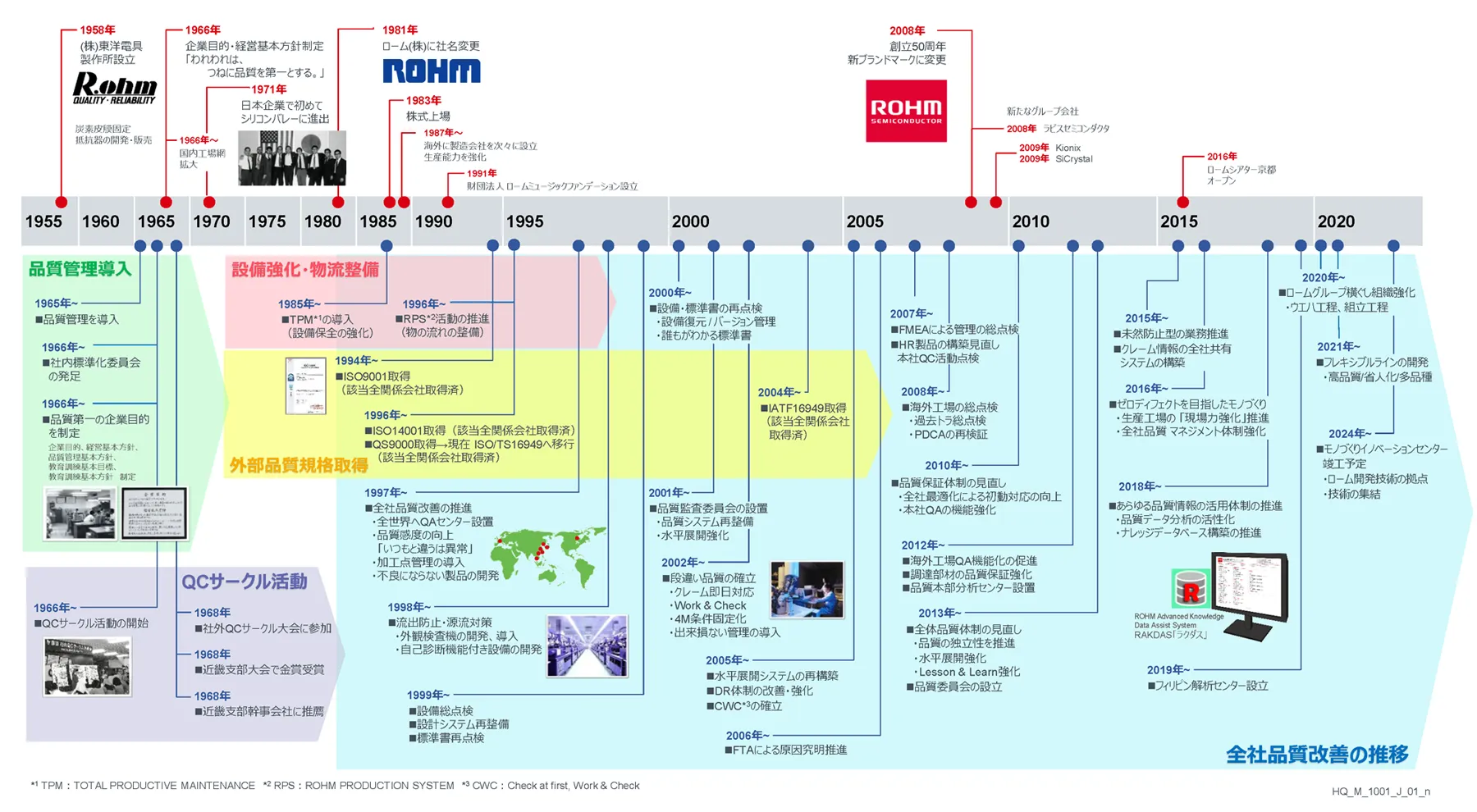

知見の共有

ロームの長い歴史の中で<品質管理>がはじめて導入されたのは1965年のこと。翌年には「つねに品質を第一とする」という企業目的が制定され、全社をあげた品質改善に取り組んできました。

'90年代~業務の拡大に伴い、海外各拠点にあるQAセンター/解析センターを整備し、お客さまの要望に迅速に対応する体制を整える中、2012年に現在の本社品質本部分析センターの名称で稼働がスタートしています。

Clickで拡大

分析センターが属する品質本部を統括する三木本部長は、その意義と狙いをこのように語ります。

三木

「これだけの設備と人材を1ヶ所に集約させる意義というのは、まずひとつは、タイムリーかつフレキシブルに分析結果を提供することで、開発セクションと一体となって、品質を創り上げていこうという意図。そしてもう一つは、これまで積み上げてきた<知見の共有>に大きな価値を置いています。」

新たに分析センターに配属された技術者は、まずアシスタントとして自分のついた上席者の指導のもと、

▷試料加工 ▷測定 ▷結果レポートの3段階にまたがる幅広い業務サポートに従事します。

サンプル加工のテクニック、装置の操作、アプローチ手法から依頼者とのコミュニケーションに至るまで…。

ひとつひとつの具体ケースを経験することによって、これまで長い年月に渡って培われてきた固有の<匠の技>が<共有の知見>として浸透していくと言います。

また、各専門分野におけるスペシャリストで構成される技術者の中には、製品開発や設計、製造部門での経験を積み上げてきた技術者も在籍。領域を超えた情報交換・意見交換が活性化させることで、個人のレベルアップはもとより、組織全体としての成長を図っています。

<匠>の集団として

分析センターの歩みを内側から長く見てきた技術主査の西崎さんはこのように語ってくれました。

西崎

「半導体自体の微細化・集積化がどんどん進むとともに、分析機器や手法もまた日々進化を続けています。その中で<分析のプロフェッショナル集団>としての存在価値を高めていくには、ひとりひとりが、【もっと深いところまで追求していく】という探究心を持つことではないかと思います。」

「現在の分析センターには好奇心旺盛な若手技術者が揃っています。疑問に思ったり興味を持ったことをどんどん追及して欲しいと思っています。」

オージェ電子分光分析装置(AES)

数nm単位の表面分析に特化した手法で、対象の変色や酸化、極微小付着異物の分析がメインとなる。

2024年には、ロームの新しい開発技術拠点として「モノづくりイノベーションセンター」の竣工も予定されており、品質本部分析センターの役割と責任は、今まで以上に重要になってきます。全社をあげて取り組む品質の向上と、それをサポートする<匠>の集団による、ゴールなき挑戦が続きます。

吉川

「これだけのレベルの分析装置が、ひとつの半導体メーカーの社内に常備されているというのは、珍しいかもしれません。分析できるカテゴリーや内容も、大規模な専門分析施設と比較しても大きく変わらないレベルだと思います。一方で、日進月歩で装置や技術は進化しますので、最先端の装置か?と言われるとそうではありませんし、私たちも提携先の外部施設に依頼データを持ち込むケースもあります。では何が特長なのか?と問われると、ここに集う分析技術者の<ポテンシャル・技量>に尽きると思います。」