Stories of Manufacturing#07

アナ/デジ融合が描き出す

これからの電源設計LogiCoA™電源ソリューション

電源設計技術が変わろうとしている

電気電子工学を学んだ後、ロームの門戸を叩いて30年余り。

現在、FAE(Field Application Engineer)として従事する横溝氏は、入社以来一貫としてLSIの商品開発に携わってきました。ヘッドフォンステレオ、携帯電話、USBインターフェース、電子書籍・・・。

民生機器を軸としたその歩みは、まさに日本のエレクトロニクス産業が辿ってきた道そのものと言えるかもしれません。

FAE1部産機民生パワー・モータFAE課 課長 横溝 伊知郎 横溝 伊知郎

作ったものは必ず売りたい。言い換えれば売れるものを作る。そんな思いでこれまでさまざまな製品に携わってきたという。このプロジェクトに賭ける意気込みも相当なものだ。

時代に応じた技術や製品で市場を賑わせ、次々と新しいニーズを生み出してきたこの業界。

その一挙一動を目の当たりにしてきた横溝氏が、いま最も力を注いでいるのが、主に産業機器をターゲットとした「あらたな電源ソリューション」の市場導入プロジェクトです。

その核となるブランドの名は<LogiCoATM (ロジコア)>。

パワーエレクトロニクス分野において、極めて広範囲のアプリケーションに適応するソリューションとして、大きな社会課題である電力活用の高効率化への貢献を目指すというこの技術。

まずは、さまざまな電気機器に不可欠な<電源装置>にフォーカスし、ロームが長年にわたって培ってきたアナログ制御電源技術を、一気に別次元へとジャンプアップさせた技術開発が行われてきました。

そのキーとなったのは<アナログ回路の性能を最大限に発揮させる>ことを命題とした<デジタル要素との融合>です。

デジタル電源をめぐる市場背景

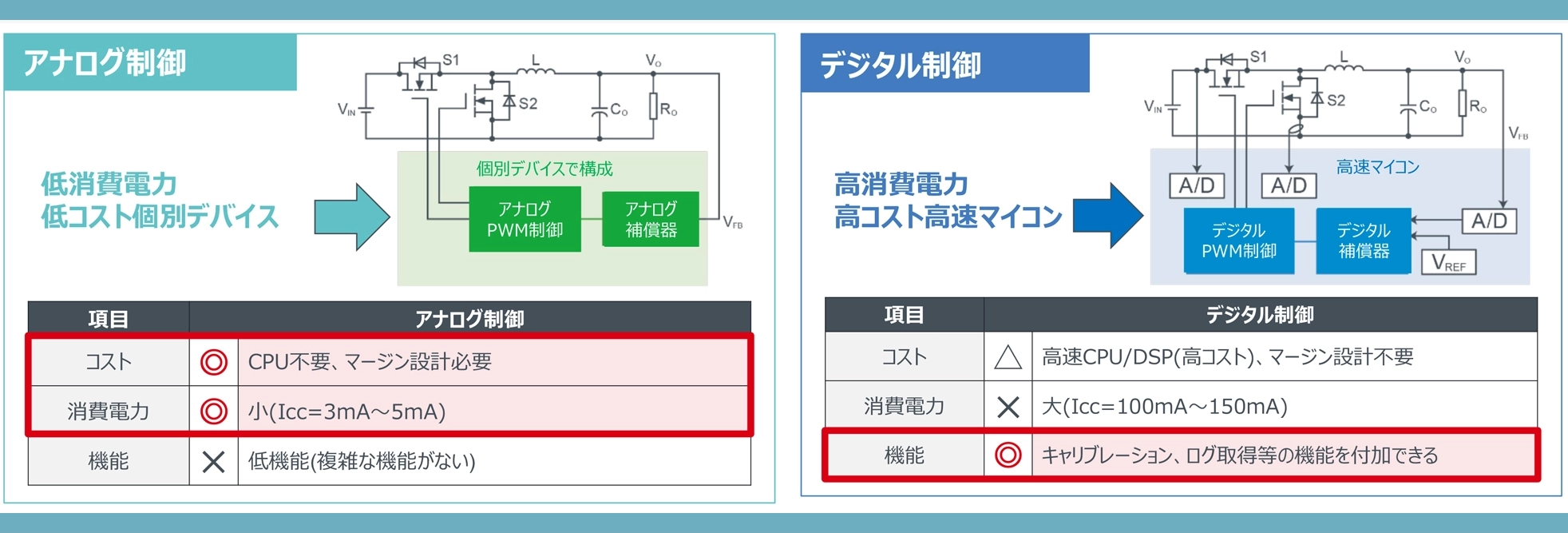

電源制御回路におけるアナログ、デジタルそれぞれの特徴と課題。

上図の比較表からも見て取れるように、主に約50W~1KWの出力を持つ小中電力領域で使用される

<アナログ制御>は、高機能化が難しく、大電力領域で使用される<デジタル制御>は、高コストで消費電力も大きいという課題がそれぞれに存在します。

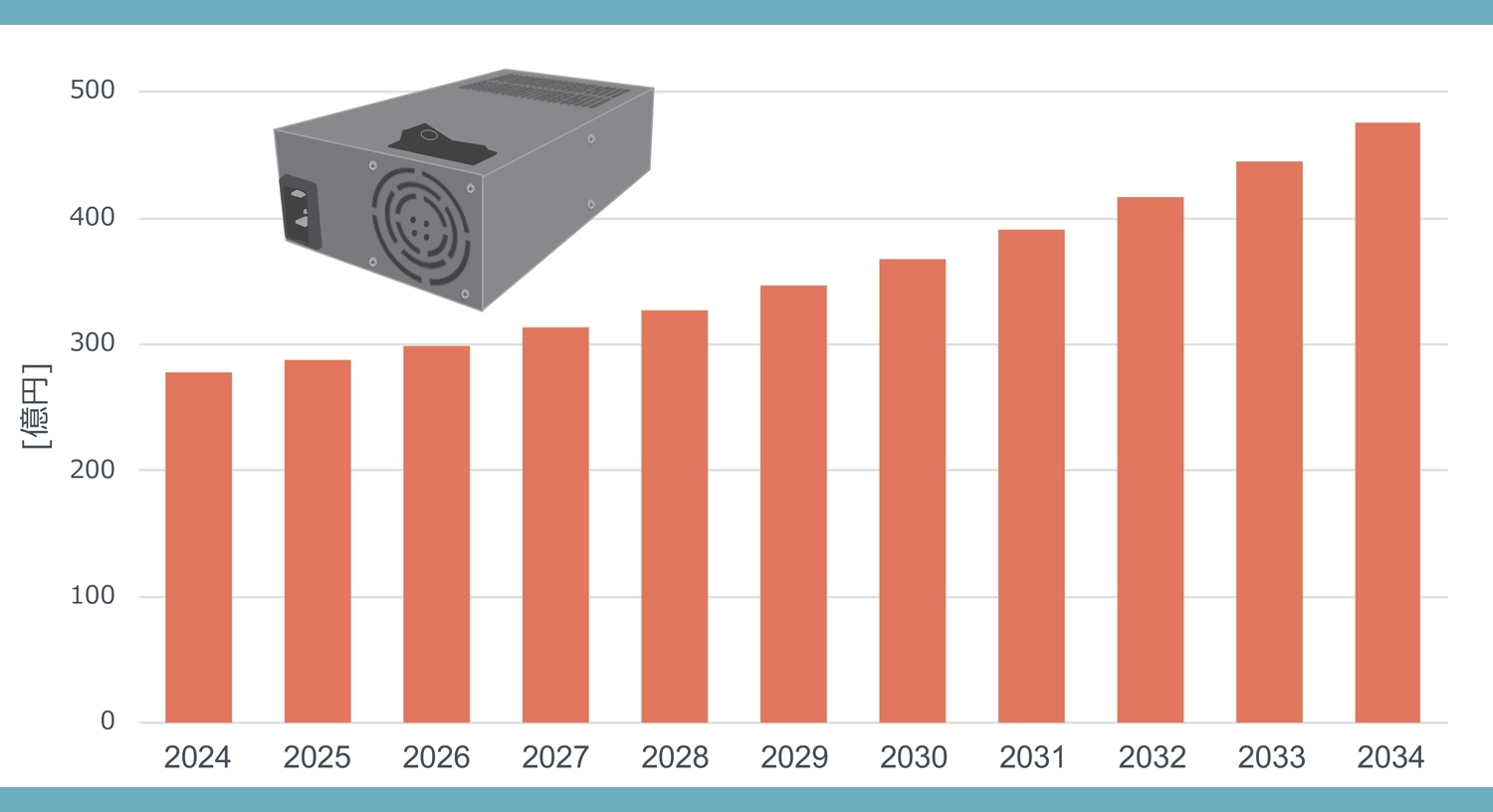

市場における製品数の割合でいえば、約7割ともいわれる程の数を小中電力領域占めており、特に産業機器向けの同クラス電源へのニーズは、下図にもあるように右肩上がりの市場規模が予想されています。

アプリケーションとしては、産業ロボット/ファクトリーオートメーションやPC/サーバー等の電源ユニットなどが挙げられますが、前述のように、ほぼ大半がアナログ制御による電源システムが採用されているのが現状です。LogiCoATMがまずのターゲットと定めている市場は、まさにこの領域にあたります。

産業機器向けの小中電力領域(約50W~1kW)における電源システム市場規模予測

消費電力とコストの壁

横溝

「デジタル電源制御の採用がなかなか進まない理由はハッキリしています。

ひとえに<消費電力>と<コスト>。このふたつがアナログ制御に比べて約10倍ぐらい跳ね上がってしまうことが最大の要因です。」

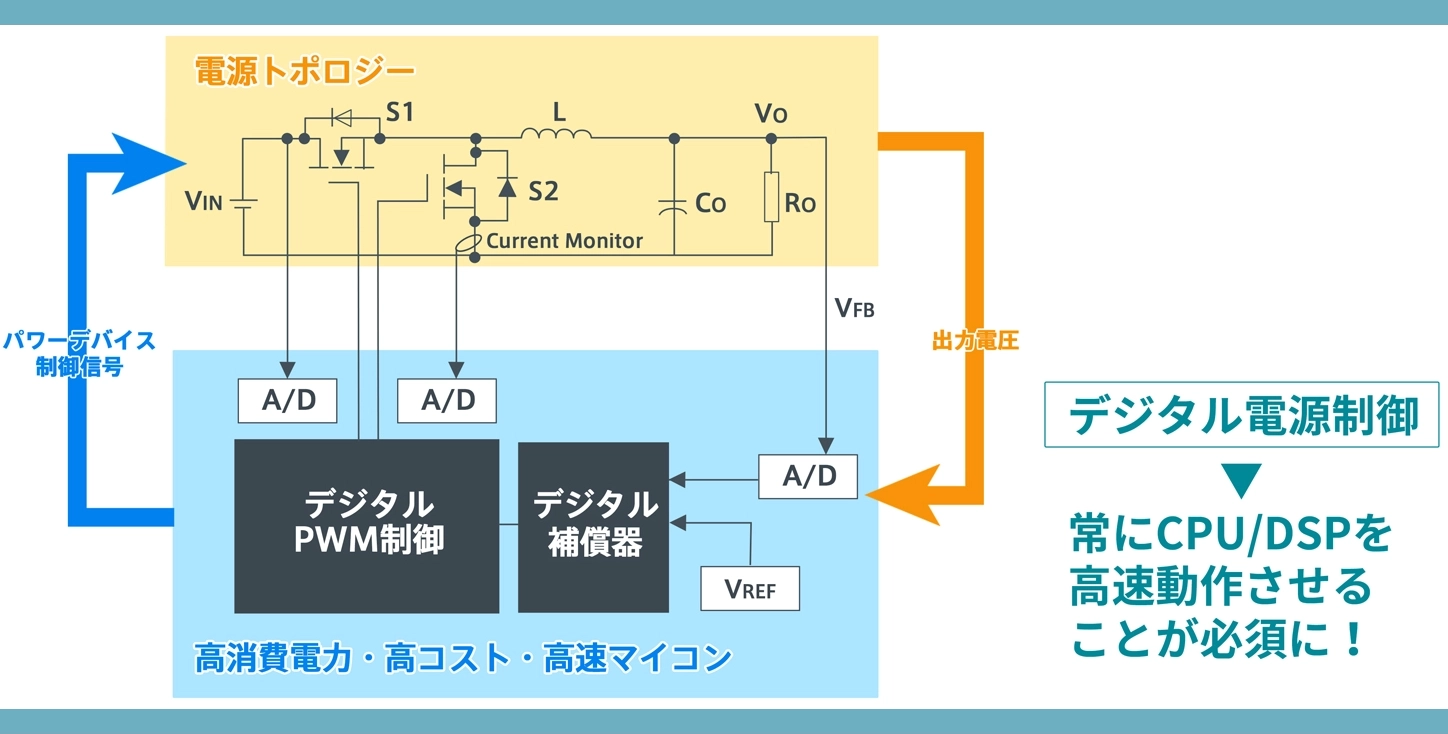

デジタル制御電源では、出力電圧の情報をダイレクトにマイコンに取り込み、常にCPU/DSPを高速動作させてフィードバック制御を行います。そのため非常にハイスペックなマイコンが不可欠となるとともに、消費電力も大きく膨らんでしまうのです。

この「壁」を超えることが、電源に関わるエンジニアにとっての、しいてはパワーエレクトロニクス分野全体の大きな命題と言わざるを得ません。

デジタル制御電源では、出力電圧を一定にするために、マイコンが出力電圧情報をモニターしパワーデバイスを制御している

アナログ電源回路が抱える課題

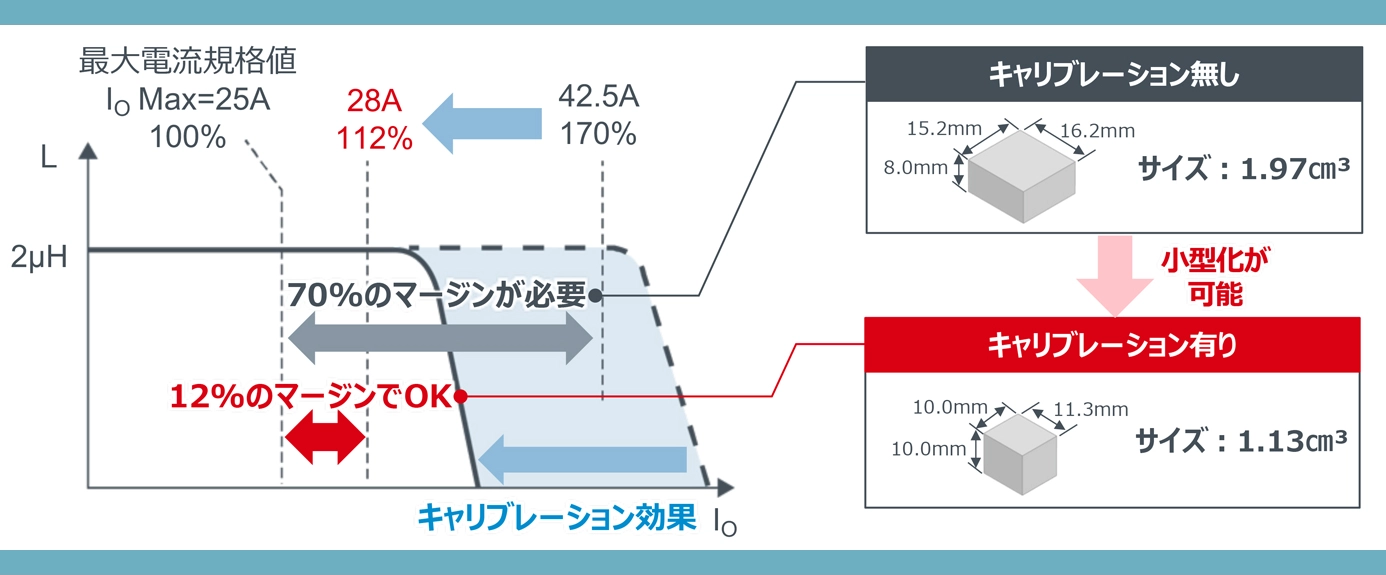

ここでもうひとつ、アナログ電源ICに携わるエンジニアを悩ませ続けてきた課題を挙げておきましょう。それは<部品特性のばらつき>です。電源トポロジーを構成する素子としては、パワーデバイスを筆頭に、ゲートドライバ、抵抗、インダクタ、レギュレータ、などが挙げられますが、それぞれの部品特性のばらつきがアナログ回路自体のばらつきへとつながります。

その対策として設けられるのが<マージン設計>であり、アナログ制御においては常に各部品の定格に余裕をもたせた回路設計を強いられてきました。

FAE1部産機民生パワー・モータFAE課 産機民生パワー1G 技術員 鮒谷 研治 鮒谷 研治

「チャンスが人を見放すよりも、人がチャンスを見放す方が多い」という言葉を常に意識しているという。どこまでも粘り強く、探究心と向学心を持ち続けることこそがブレイクスルーが生み出される泉源かもしれない。

鮒谷

「単純な対策としては素子サイズの大型・高耐圧化、さらにトリミングなどのばらつき補正回路を追加する場合もあるのですが、結果的にどれも面積やコストの増加につながってしまいます。逆にそういった対策が取れないものは、精度・性能が悪いということになってしまいます。」

その課題をデジタルの力で解消させる機能が<キャリブレーション※>です。

装置出荷時に個別に回路や搭載部品のばらつきを補正したデータをマイコンに記憶させ、各種保護機能を適切な値で動作させる機能

鮒谷

「キャリブレーションによって余分なマージンを無くして、部品の最適化・・・つまりサイズや定格をダウンさせた設計が可能になります。例えば電源のアナログ回路部分では大物のトランスやインダクタ等が該当しますが、これらのマージン設計をなくすだけでも貢献は大きいと思います。」

キャリブレーション機能によるインダクタのサイズ削減の一例

設計マージンにとらわれることなく、個々のデバイスの性能、電源回路自体の持つ「潜在能力」をもっと引き出すことで、製品特性を最大化させたいのはやまやまなのだが・・・。

多くのエンジニアが感じていたこのジレンマは、やがて<アナログ回路の性能を最大限に発揮させる>ための<デジタル要素との融合>という新しいチャレンジへの熱量へと変換されていったのです!

デジタル/アナログの融合へ!

横溝

「まず前提として<アナログと同等の消費電力とコスト>であること。

そして尚且つ<デジタルの利点である高機能性を享受できる>。LogiCoATM電源ソリューションが目指したのは、平たく言えば<それぞれのいいとこ取り>をしたアナ/デジ融合の回路設計になります。それが最大の特徴でありコンセプトになります。」

もしこの職種に就いていなくとも「やっぱり、自分で使うような電化製品の開発に携わっていたと思う。」という。根っからのエレクトロニクス・サピエンスなのかもしれない。

この一見矛盾した命題とも受け取れるプロジェクトがロームの中で立ち上がったのが、2020年後半のこと。アナログ/デジタルそれぞれのメリットを如何に融合させるか?という命題に社内外から選りすぐりのエンジニア達が集結。折しも新型コロナの影響で社会全体のスピードが少し停滞しているあいだに、猛スピードで開発が進められました。

FAE1部 産機民生パワー・モータFAE課 産機民生パワー1G 技術員 加藤 遼 加藤 遼

黙々と実験作業を行う表情の中にも、本プロジェクトに立ち上げから一貫して関わってきたという自負と責任感が滲み出る。週末は地元横浜のスタジアムでサッカーの応援をしているというアナザー・サイドの顔も拝見してみたいものだ。

加藤

「まず第1段階として<フィードバック制御はアナログで行う>と割り切ってしまうという大きな判断がありました。それはイコール、消費電力とコストに大きく影響する<ハイスペックなマイコンは必要ない>という考え方です。

デジタル部分では①電源の状態監視②スイッチング素子のタイミング制御の最適化③キャリブレーションといった<電源の高性能化>を主眼において開発設計が進められました。この時点で、安価な汎用マイコンを最適化・カスタマイズしていけるんじゃないか?という目論見はある程度ついていたと思います。」

マイコン×スイッチング電源

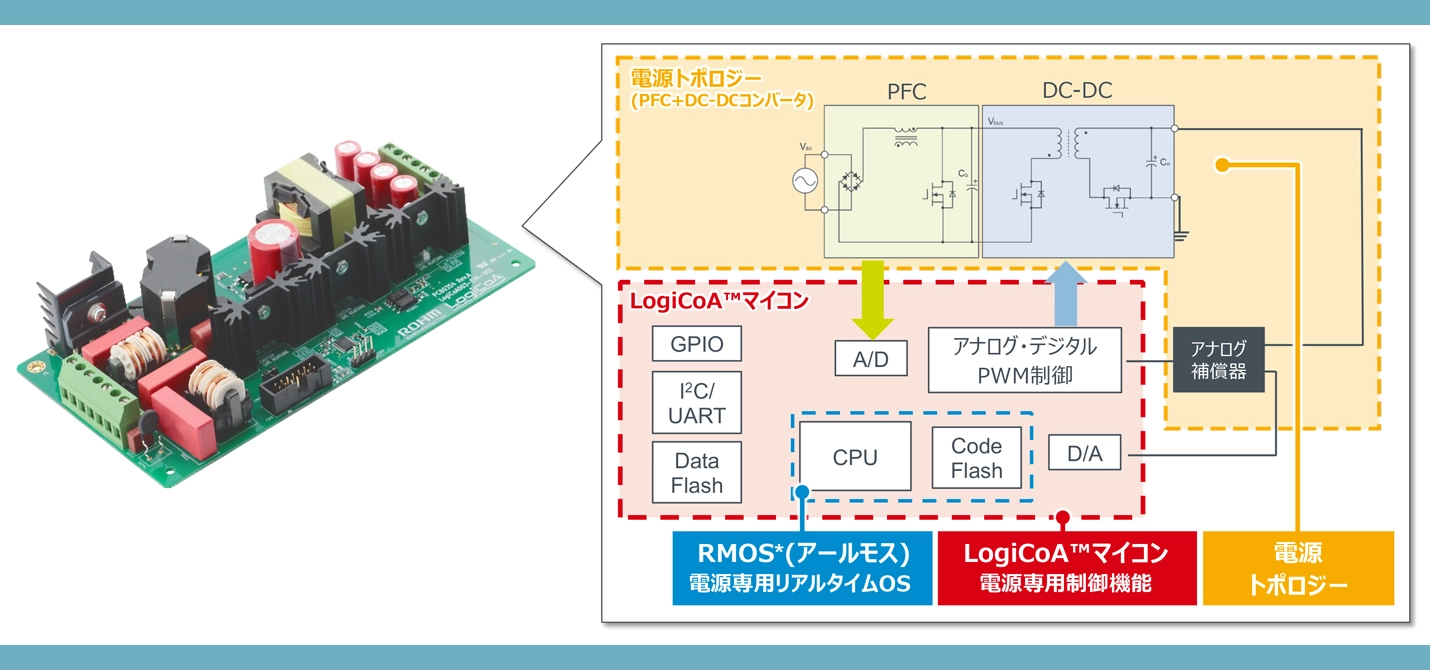

ソリューションの肝となったのは<汎用マイコンとアナログ回路を相互補完させる>事ができる回路とプログラムの開発でした。アナログ補償器を経由して送られてくる出力電圧の情報をもとに、パワーデバイスを制御させる信号を発生させていく。

その重要な役目を担うのがローム独自の新技術が詰め込まれた<LogiCoATM電源制御マイコン>になります。2024年4月よりロームと組織統合されたラピステクノロジーの保有技術とノウハウが存分に発揮されたLogiCoATMソリューションの心臓部とも言える存在です。

動的に変動する信号をもとに次の信号を制御するイベント・ドリブン型制御を搭載。2つのトポロジの同時制御を可能にする点も大きな特長である。

ただ、プロジェクト立ち上げ時期においては、アナログ電源とマイコンという同じ半導体業界にあっても離れた領域同士のこともあり、さまざまな戸惑いや躓きもあったといいます。

犬塚

「これまで電源そのものの設計に関わったことがありませんでしたので、最初に聞いた時には<マイコンで電源制御???>と頭の上に?マークが並びました。

プロジェクトの立ち上げから携わってきましたが、電源についての知識に乏しかったので、作っている回路がどう使われるのか?このマイコンがどこまでお客さまに響くのか?全くイメージが出来ませんでした。」

MCU 商品開発部 MCU マーケティング1 課 2G 次席技術員 犬塚 浩太郎 犬塚 浩太郎

沖電気~ラピスセミコンダクタの時代から、さまざまな立場でマイコンの発展に関わってきた経験を、なんとしても<ロームのマイコン>に活かしたいという思いが強いという。

開発が進むにつれ、電源業界が抱えていたさまざまな課題が見えてきたといいます。たとえばマージン設計や電力効率の問題、ログや通信といった多機能化への対応、システムの流用/シリーズ化やカスタム化・・・。これらの問題をデジタルとの融合によってひとつひとつ紐解いていき、さらにはリファレンスデザインとしてお客さまに幅広く提供出来るというアウトプットが見えたことで、迷いはなくなったといいます。

犬塚

「いちばん印象的だったのは、お客さまから<これは電源の世界を変えるぞ!>と言われた時でした。俄然!モチベーションが上がりました。」

リファレンスデザインとしてのご提供

ここであらためて2024年4月にリリースされたLogiCoATMソリューションの全体像を整理しておきましょう。

●前述でソリューションの心臓部と謳った<LogiCoATM電源制御マイコン>を核として・・・

●パワーデバイス~アナログ補償器までを回路化した<電源トポロジー>、さらに・・・

●ユーザー設計負荷を大きく軽減させる新開発の電源制御用OS<RMOS(アールモス)>。

この3つ構成要素を最適化した<リファレンスデザイン>としてご提供するのが大きな特徴となります。

お客さまとなる電源メーカー/セットメーカーの設計工数削減に大きく貢献するべく、

オンボード状態でのシミュレーション環境や、さまざまな電源トポロジーに合わせたリファレンスボードの提供もスタートしています。

その導入メリットは多岐にわたり、このページ上ではとても収まらないポテンシャルが満載です。

ぜひ特設ページも併せてご覧ください。

関係リンク先

LogiCoATMソリューション特設サイト

(※Coming Soon)

誰がために電源装置は進化する

瀬端

「お客さまにとっては、動作ログデータの記録というのがデジタルの一番のメリットかもしれません。回路の状態を常に外から監視できることで、電源装置そのものの運用を含めた提案が出来るのではないか、と期待しています。」

MCU 商品開発部 MCU マーケティング1 課 2G 瀬端 康平 瀬端 康平

本プロジェクトにおける最若手のひとりとして八面六臂の活躍を見せる期待のエンジニア。半導体を作ることの楽しさを日々感じながら、それを糧に仕事をしているとのこと。

デジタル導入の具体的なメリットの一例として語ってくれたのは、マイコン/OS側のエンジニアとして開発に従事している瀬端氏。電源装置に深く関わっていく中で、電源メーカー/セットメーカーの方々が日々抱えている圧倒的な設計負荷に気付かされたと言います。

瀬端

「製品ごとに仕様が異なったとき、お客様は制御部やその周辺回路の構成や定数などの変更を余儀なくされるかと思います。シリーズ展開や顧客ごとのカスタム開発といったケースの度にひとつひとつ部品変更や回路変更をしなければならない。

そんな設計負荷を劇的に減らすことが出来るのもマイコンの大きなメリットだと思います。」

▶パラメーターの設定で出力電圧、起動/停止電圧、過電流保護などの仕様を変更可能

▶ソフトウエアの変更で制御の追加に対応、といった開発設計を手厚くサポートするマイコン導入によって

電源設計そのものが大きく変わっていくことに違いありません。

瀬端

「また、多くの電源設計者にしてみれば、<マイコンのソースプログラム記述から始めなければ>というマイナス要素が頭をよぎるのではないかと思うんですけれども・・・

新たに開発した電源制御用のOS上で、非常に簡単に設計できるようになっています!お客さまの開発のスピードアップに貢献できればと思っています!」

ロームの強みを市場で活かすために

横溝

「ロームはディスクリートからICまで幅広い商品をご提供しておりますが、ただ、私が何十年もこの電源業界で競合相手にたたかっている中で、どうしても力不足だなと正直感じていたのは、パワー回路自体を制御するコントローラ/MCU分野でした。」

日々、お客さまに近い立場でせする機会の多いFAEの立場から感じる傾向として、個々の製品能力ではなく、回路そのもののの運用までを考えた<総合的なパワーソリューション>が求められることが多くなってきているといいます。

<質実剛健>を体現したかのような風格と穏やかな佇まい。「休日は犬と戯れています」と話しながら思わず笑みが溢れる。

横溝

「今回開発したこのLogiCoATMソリューションがどんどん枝葉を広げていくことで、ロームが得意とするディスクリート製品やアナログICがもっと活きてくる・・・!

強みを活かしたソリューションとしていろんなアプリケーションに提案できると考えています。

まずは、これまでアナログの牙城だった<小中電力帯の電源装置のすべて>を

LogiCoATM電源ソリューションに置き換えるという野望の達成を目指します!」

大志を抱くのは少年だけの特権である必要はないはずです。ひとりひとりのエンジニアがそれぞれの野望を夢見る、そんな<ものづくり>こそが明日の世界を動かすことを信じて。

横溝

「90年代に登場したデジタル電源制御は、大電力を扱う分野ではかなりの普及が進んでいますが、市場の電気機器の大部分を占める小中電力の電源装置においては、まだまだアナログ制御が主流です。

デジタル電源の高機能性や扱いやすさ、発展性といったメリットは、電源メーカーさん・セットメーカーの皆さんもよくご存知かと思うのですが、コストを含めた実用性の面でいうと、<アナログのままで十分じゃないか?>という意見が大半ですね。」