充電制御IC電池(バッテリ)について

一次電池と二次電池

電池は大きく "一次電池" と "二次電池" に別けられます。

"一次電池" は一度完全に使い切ってしまったら捨ててしまう、いわゆる使い切りのタイプです。

これに対し、充電を繰り返して使えるものを "二次電池" または ”畜電池” といいます。

- 一次電池(使い切り)

●アルカリ乾電池

●マンガン乾電池

●水銀電池(ボタン電池)

- 二次電池(充電式)

●ニッケル水素電池

●ニッケルカドニウム電池

●鉛畜電池

●リチウムイオンバッテリ

●全固定・半固定バッテリ

■リチウムイオンバッテリ

二次電池で最も主流なのがリチウムイオンバッテリです。

プラス極にリチウム金属酸化物、マイナス極に炭素を使い、その間に電解液を充てんした構造になっています。

小型軽量でエネルギー密度が高く、容易に高電圧が得られることから、モバイルなど小型の電子機器用バッテリーとして利用されています。

- メリット

-

- ●ニッケル水素・鉛バッテリよりも高容量・高出力

- ●継足し充電時に実容量が減らない

- デメリット

-

- ●0~45℃※程度の範囲以外での充電は推奨できない

- ●高温では発火の恐れ 低温では急激な特性劣化

※充電はメーカーが指定した温度条件内で行って下さい

■全個体・半固体バッテリ

小型・薄型化が進む機器において、より安全で高密度な二次電池が求められるようになり、電解部に新な材料を用いた全固体・半固体などの新型二次電池の開発、商品化が進んでいます。

リチウムイオンバッテリは電解液を使用しているのに対し、全固体バッテリは固体を使用しているので液漏れなどの心配がありません。

また電極と電解液を遮蔽するシートの必要もなくなり、バッテリ電圧が主に2~3V程度とリチウムイオンバッテリ(3~5V程度)より低く高効率です。

- メリット

-

- ●公称バッテリ容量値1C※よりも大きい充電電流で充電可能

- ●動作温度が広い(製品によっては推奨動作温度範囲がー40℃~105℃)

- デメリット

-

- ●リチウムイオンバッテリよりは体積に対してのエネルギーの密度が低く、容量が稼げない

※Cレート:公称バッテリ容量を1時間で完全充放電させる電流の大きさを1Cと定義

主な電池用語

| 用語 | 説明 |

|---|---|

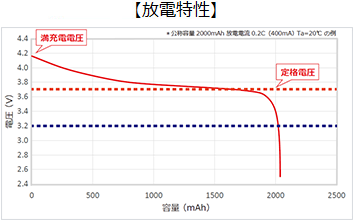

| 定格電圧 | 平均して一番長く出力できる電圧 *一般的なリチウムイオンバッテリは3.7V |

| 満充電電圧 | 満充電時の電圧。基本的には定格電圧より上 *一般的なリチウムイオンバッテリは4.2V *近年は技術革新により4.35Vや4.4Vという電池もある *全個体電池などでは2.8Vと非常に低いものもある |

| 電池容量単位 (mAh) |

電池の容量を表す単位(mAh:ミリ/アンペア/アワー) 1時間放電することで容量が0になる電流値を”1C”と定義 *基本的に充電電流は1C以下 *それ以上で充電すると発火するため、大体0.5~0.7Cで充電される *充電電流も技術革新により1C以上で充電できる電池もある |

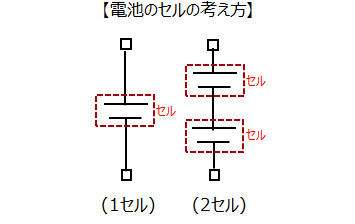

| セル数 | 1セル(1S)・2セル(2S)などと呼ばれ1つのセル(4.2V)を縦積みすることで出力電圧を高くし容量を稼ぐ *セルをパラレルにして容量を増やすことができる 2S2P(2セル2パラ)などと呼ばれる |

次ページは、充電制御ICの充電方法について簡単に説明しています。